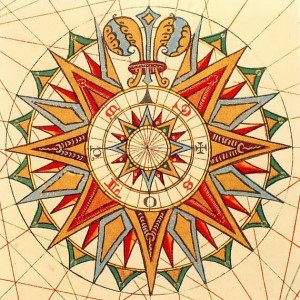

1.La rosa de los vientos

En el acero de sus ojos el panel de control adquiría la belleza de una rosa de los vientos. De acuerdo con ese esquema, los monitores y pulsadores que a diario supervisaba estaban organizados en una estructura radial, profusamente decorada. Los colores rojizos y violáceos, intensos, contrastaban con el metal bruñido y formaban algo así como el retablo de una iglesia posmoderna.

En el acero de sus ojos el panel de control adquiría la belleza de una rosa de los vientos. De acuerdo con ese esquema, los monitores y pulsadores que a diario supervisaba estaban organizados en una estructura radial, profusamente decorada. Los colores rojizos y violáceos, intensos, contrastaban con el metal bruñido y formaban algo así como el retablo de una iglesia posmoderna.

Él, el hombre que todo lo podía, había sido el responsable de la renovación de los equipos informáticos. En su tarea había seguido un cierto sentido del decoro. Ya que la fealdad dirigía sus días, ¿por qué no rodearse de cosas bellas y a la vez útiles? Como siempre, en su forma de pensar prevalecían la determinación y el sentido práctico. Nunca le había asustado ir un paso por delante. Atreverse con temas controvertidos, ensayar procedimientos nuevos no le suponía ningún esfuerzo. Por eso estaba allí. Estaba convencido de que lo habían elegido a Él -y no a otro- por su particular visión del mundo.

Pero más allá de cualquier consideración, sus innovaciones se basaban en datos fehacientes. El personal de la plataforma reaccionaba a los estímulos del color y a la distribución simétrica y circular de los diferentes elementos del nuevo diseño. Podía demostrar, estadística en mano, que los errores se habían minimizado. Y en consecuencia, la productividad había experimentado un notable incrementado. Los Iluminadores no podían plantearle objeciones.

Por esa razón el diseño de la rosa de los vientos se había replicado en el resto de las instalaciones, en la mayoría del instrumental, en las zonas comunes, pasillos y diferentes vestíbulos. Se proyectaba incluso en los monitores de las áreas privadas. Las pantallas de vídeo, repartidas estratégicamente, ofrecían su imagen con obstinación, cuando no se intercalaba entre otras informaciones de interés a un millón de revoluciones por segundo.

Pero sin duda su efecto más extraordinario era favorecer la convivencia en la Nave. Este dato, no previsto en un principio, era irrefutable. El azar había dejado al descubierto el poder hipnótico y sedante que aquella imagen ejercía sobre su tripulación. En las sucesivas auditorías internas se constató que, pese a ser un colectivo ajeno a cualquier amago de conspiración, se había generalizado una sensación de bienestar y optimismo antes inexistente. Era un preciado bien tratándose de un hábitat de reducidas dimensiones.

De modo que la rosa de los vientos acabó por convertirse en emblema de la Nave. Como el mejor de los estandartes, contribuía a su uniformidad. Todo en su interior funcionaba con la geometría de una máquina perfecta. Y eso ante los Iluminadores, las supremas autoridades en cualquier mundo posible, era un triunfo. Su reconocimiento representaba la máxima distinción para Él, el hombre que dirigía aquel lugar.

La única excepción a aquella rígida hegemonía era su comandante en jefe, el Patriarca de la Luz. La Nave, armónicamente controlada por Él, era el trono de un amo omnímodo, cuyo poder iba más allá de un simple puesto de mando. De hecho, sus decisiones y prerrogativas alcanzaban distancias de varios millones de años luz. Se extendían hasta la Tierra, el planeta de los cinco continentes. Hasta él había que remontarse para conocer los orígenes del Patriarca.

Todos los que allí vivían tenían la certeza de que ese era su antiguo hogar, una patria demasiado lejana y, por lo mismo, olvidada. Pero para el Patriarca de la Luz era distinto, ya que la Tierra era una realidad, el recuerdo de una renuncia demasiado dolorosa. Probablemente por eso todos a su alrededor creían que el color del planeta azul se había instalado en su retina para siempre.

De ahí la insondable profundidad de sus ojos, tan luminosos y a la vez tan fríos. Aun sin proponérselo, intimidaba a sus súbditos con solo mirarlos. Sin embargo, no hubiera hecho falta, ya que la tripulación de la Nave reverenciaba a su líder.

Leyendas aparte, lo que el Patriarca de la Luz asumía con verdadera fe era que controlar la Nave le daba sentido a su existencia. El resto carecía de masa o de sustancia. Se reducía a una nebulosa en la que todo y todos flotaban.

Desde niño había sentido debilidad por los instrumentos de navegación, tan antiguos que se perdían en los albores de la historia. La brújula, el astrolabio, el sextante eran solo una muestra, vestigios de otra época que a él, todavía, le fascinaban. Verse ahora al frente de aquel imperio, navegando a través del infinito, suponía la materialización de un sueño de la infancia. Era dotarlo de peso específico.

Solo que a veces aquella rosa de los vientos, su obra, su hermosa victoria sobre la mediocridad, giraba tan aprisa que llegaba a centrifugar su mente. Sobre Él también ejercía su poder. Entonces sentía que era sustraído de su privilegiada tribuna de honor y que se adentraba en un lugar de pesadilla. Y con eso también tenía que convivir.

En uno de esos momentos enfrentarse a la evidencia de su propia vejez se le hacía casi insoportable. Se volvía un cometido oneroso. Si se remontaba a su vida en la Tierra, si rebuscaba en su biografía podía llegar a su niñez, esforzarse por cruzar ese puente sin solución de continuidad que era la adolescencia, pero ni aun así era capaz de hallar una imagen parecida a la suya. Él sabía por qué. Era simple pero espantoso. Desde hacía muchas generaciones la vejez era una lacra superada en su planeta.

Ese desconocimiento acerca de lo que habría de venir le obligaba a asomarse a un abismo. Y el Patriarca de la Luz no estaba acostumbrado. Le aterraba advertir cómo el paso del tiempo le castigaba la piel, del mismo modo que la intemperie erosionaba la superficie de las rocas. En su semejanza con la piedra, sentía que su cobertura exterior se resquebrajaba; que su armazón óseo, burlándose de los buenos servicios prestados, se debilitaba, se volvía jabre. Continente y contenido se rendían bajo el peso de lo intangible, sin que fuera capaz de desbaratar los designios de la mortalidad. Ni siquiera Él, el Patriarca de la Luz.

Aquel que fue se desmoronaba en un proceso irreversible. Sin embargo, recordaba perfectamente que ese no había sido el trato. Lo que los Iluminadores le habían ofrecido era algo muy distinto.

No conocía otro rostro similar al suyo para poder valorar su propio deterioro, asumir con naturalidad que los años de vida humana se arrastraban a destiempo.

La obsolescencia programada solo le afectaba a Él, el único humano por el que pasaban los años en aquella plataforma flotante.