Antes de la nada fue el olvido.

Antes de la nada fue el olvido.

O eso creía yo. Pero tal vez sería mejor reformular esa frase para que dejara de ser un adagio y se convirtiera en mi realidad inmutable. “Antes de nada fue el terror.” A partir de ahí el big bang, el pánico y la huida. Lo de la materia buscando la expansión si nos ponemos a pensar en términos de física cuántica, como cerebritos ante el espejo, con peluca blanca y desproporcionado mostacho. Tendría que hablar alemán con una bondadosa sonrisa pintada en la cara y quizás consiguiera despejar la famosa ecuación E = mc2. Si no, ese espejo me sonreiría a mí misma, tan ufana, y no sé si el resto hubiera sido igual.

Desde aquel día siento el terror en carne propia. Su seducción y mi resistencia.

Ojalá hoy que lo cuento se produzca el exorcismo que tan imperiosamente necesito y dejen de asaltarme a cualquier hora esas imágenes de depredación.

La maldita historia siempre retorna a mí porque se ha alojado en la trastienda de mi cerebro con la pertinacia de las pesadillas recurrentes.

Intentaré ser más explícita para hacerme entender.

Lo que sucedió podría empezar así.

Aquel día me sentía tan hundida que parecía como si los seres y las cosas transitaran a mi lado, pero en otra dimensión. Me movía con lentitud, ajena a todo lo que no residiera dentro de mí, sitiada por el desamor, la soledad y el fracaso. Había roto con mi novio, tan indeseable que no sé cómo no me di cuenta antes. Algo, por otro lado, habitual en mí. Supongo que debía de estar cegada de amor o me negaba a admitir la verdad tragicómica de mi vida: que no había hombre capaz de durarme ni yo era mujer para resistirlo.

O sea que la desazón me dominaba y demoraba mis pasos. Me daba cuenta, sobre todo de esto último, sin poder remediarlo. Para dar una idea de mi actitud baste con explicar que esa mañana había tardado cerca de media hora en llegar al metro, cuando lo normal en mí es tardar unos 15 minutos, incluso a veces menos.

En la estación, nada destacable. Lo mismo de siempre a esa hora. Tan simple como que al cerrarse automáticamente las puertas del vagón todos quedamos reducidos a sardinas enlatadas, maceradas en nuestro propio jugo y olor corporal.

Cabe destacar que en ese aspecto fui particularmente desafortunada. Pero es que no podía ser de otro modo, ya que cuando el universo está en tu contra poco se puede hacer al respecto, solo esperar que pase el chaparrón y que el aguacero se lleve los malos recuerdos lo antes posible.

Lo digo porque en ocasiones me ha tocado apretujarme contra hombres o mujeres recién duchados y aromatizados con delicadas esencias. No ocurrió así aquel día. Me tocó adosarme a la espalda de un individuo alto y fornido. Hasta ahí, la cosa iba bien. La pega es que desprendía un olor a sobaquina insoportable. Intenté cambiar de postura, avasallando a la ancianita anclada a mi derecha, pero ni así tenía posibilidad de desplazarme en ese sentido ni en ningún otro. En consecuencia, durante todo el trayecto hube de sufrir estoicamente el olor más repugnante de toda mi vida. Creí marearme, y lo hubiera hecho de no haber sido por el providencial envaramiento al que me sometía el resto de pasajeros. Así pues, me limité a toser. No sé si era un acto reflejo o una manera de mostrar mi desacuerdo con el hedor que me embriagaba. Sin embargo, detuve de inmediato mi acceso de tos cuando el sujeto en cuestión me dirigió una larga mirada nada prometedora. Dicho de otro modo, me tragué mi tos y mis náuseas y continuamos el viaje hasta la siguiente estación. Recé para que mi hediondo compañero se bajara allí mismo, pero no sirvió de nada. Cuando no es tu día no hay nada que hacer. Mejor no insistir.

Dejémoslo ahí. Lo cierto es que con tantas apreturas mi bolso había quedado atrás, empanado entre mi espalda y el pecho de la persona que había en mi retaguardia, al parecer una mujer, por la blandura de su contacto. El bamboleo del vagón iba imprimiendo a la marcha una curiosa intimidad de roces y presiones cuerpo a cuerpo, que en otras circunstancias tal vez me hubiera resultado una experiencia excitante.

No cabe extrañarse, pues, de lo que pasó después. Hasta podría decirse que fui parte activa, que lo que sucedió tuvo lugar con mi connivencia y colaboración. Reconozco que siempre me ha gustado provocar. Es al abrigo de esta nueva idea cuando se abre una perspectiva diferente sobre mi caso. Me inquieta.

Pero conste que una no está preparada para ciertos acontecimientos porque es objetiva y absolutamente imposible estarlo. Así de claro lo digo, y más alto si cabe: IMPOSIBLE.

Estando así las cosas llegué a mi parada. A pesar de la refriega a la que me vi sometida pude bajarme con relativo donaire del infernal metro. Me detuve un segundo a recolocarme la ropa y atraer el bolso hacia mis órganos vitales. De paso, aproveché la ocasión para tomar una bocanada del aire caliente y viciado del metro para a continuación proseguir mi marcha. Una chica menuda me sobrepasó en ese momento a toda prisa, corriendo como alma que lleva el diablo. Era indudable que algo la apremiaba. A mí, en cambio, no. Aunque me sentía estresada todavía no había podido sobreponerme a mi letargo vital.

Fue en ese punto cuando me percaté de que llevaba el bolso abierto. Algo que me alarmó, ya que nunca salgo de casa sin haber tenido la precaución de cerrarlo. Por muy alelada que pudiera haber estado esa mañana. Las lecciones recibidas al respecto me habían calado muy hondo. Cosas de mi madre, mujer sensibilizada con el tema del hurto y el tiro al plato. En definitiva, aquello era muy sospechoso. Como supondrán, sin más dilaciones me apresuré a buscar pesquisas. Necesitaba descartar que me hubieran robado. Dicho y hecho, me precipité con ansiedad sobre aquella miscelánea imprevisible que era mi bolso, y localicé en seguida el monedero con todas las tarjetas, documentación y dinero en un bolsillo interior provisto de cremallera. Como el sexo seguro, hay cosas que nunca están de más. Después hice un catálogo mental del resto de cosas que podía llevar y fui comprobándolo concienzudamente: llaves, pañuelos, fular, gafas de sol, el mando del garaje, las otras gafas, la calculadora, el monedero pequeño, el peine, el cacao labial, el móvil, los auriculares, la agenda, el boli, unas galletas, caramelos mentolados, chicles, la crema de manos, una diadema, unas horquillas, colonia, el pintalabios, algunas compresas, toallitas higiénicas… No me faltaba nada o eso creía yo.

Suspiré de alivio y eso me generó un benéfico subidón de adrenalina. Así que me concentré en caminar con más garbo. No quería que se me hiciera tarde. Sin embargo, al acercarme a la salida, vi lo que vi.

La chica de la carrera estaba parada justo al lado de las escaleras mecánicas que conducían al exterior. Miraba con atención algo que sujetaba entre las manos. Al acercarme pude distinguirlo. Se trataba de una funda aunque pareciera una cartera al uso. Lo sabía bien porque era mía. Me la había olvidado al hacer el recuento de mis pertenencias.

La muchacha la abrió. Era inconfundible, con su estampado lleno de colorines. De su interior extrajo algo difícil de definir a primera vista, de forma cónica y del tamaño de un dedo. Lo miró con extrañeza, como si no lo reconociera. Buscó de nuevo, supongo que con la esperanza de encontrar algo más valioso para ella, pero el azar no puso nada en su camino. Estaba vacío, por lo que, malhumorada, lanzó al suelo continente y contenido. Con rabia. Mientras la observaba, dentro de mí se comenzó a larvar un sentimiento de indignación sin límites. Lo que veía era una injusticia y una insolencia. Me había robado para nada. Ahí no había dinero ¡y ahora se deshacía de todo sin más! Era un menosprecio mayúsculo. La odiaba.

Lo que había desechado tan despectivamente era nada más y nada menos que mi vibrador favorito.

Me lo habían regalado mis amigas después de romper con mi penúltimo novio. Para consolarme. Las rupturas, pese a mi larga experiencia, nunca han dejado de resultarme un tanto traumáticas. Y tras lo sucedido con mi última relación, opté por llevarlo en el bolso, por aquello de estar preparada ante cualquier eventualidad. Nunca se sabe. Volvía a ser una mujer soltera y las temporadas de sequía podían prolongarse más allá de lo saludable. Incluso podía suceder que a partir de ese momento me convirtiera en un páramo seco con bandera propia. Por eso soy consciente de que, ante todo, lo guardaba en mi bolso como una especie de reivindicación de independencia. Absurda, lo sé. Pero un gesto al fin y al cabo. Y ahora lo veía ahí, en el sucio suelo del metro. No podría volver a usarlo, obviamente.

Quería ir hacia aquella ratera de tres al cuarto y decirle cuatro cosas a la cara… La hubiera estampado contra las baldosas con la ira de mis puños hasta sepultarla bajo tierra para que se reencontrara con sus ancestros, pero no me dio tiempo porque solo enmudecí. El pequeño vibrador portátil, tirado por los suelos, había empezado a crecer desmesuradamente, sin preámbulos ni estimulación. Sus humildes centímetros empezaron a aumentar, y aquello dejó de parecer un dildo de este mundo, para pasar a ser la alucinación calenturienta de alguna escritora de ciencia ficción.

Pero no, tampoco era eso. Por momentos “aquello” se iba transformando en una figura extraña. Iba adquiriendo un desacostumbrado color verdoso y la aspereza de un pez. Y no paraba de crecer, alargándose de un modo alarmante. En menos de tres segundos ya había superado los dos metros de longitud.

Del objeto original únicamente quedaba un recuerdo en mi retina, ya que se había vuelto totalmente irreconocible en aquella cosa fusiforme que no paraba de elevar su tamaño a la enésima potencia. Parecía, a pesar de todo, que lo que de verdad era irrenunciable era el componente fálico que por algún remoto parentesco lo mantenía en los límites de esa forma. ¿O solo era obsesión mía?

Yo creo que no porque vi su estilizada forma que comenzaba a reptar sobre el piso enlosado y no tengo tanta imaginación. O bien se estaba moviendo solo o bien el mecanismo se había accionado espontáneamente.

Pero no me olvido de la ladronzuela, porque fuera cual fuera la causa, en medio de aquel vértigo de incredulidad, el miedo la había acorralado, la mantenía inmóvil, obligándola a asistir sin parpadear a aquella mutación. No obstante, acabó por reaccionar e intentó poner pie en las escaleras de salida. Sin éxito. Tropezó con aquella monstruosa forma, que en ese intervalo de tiempo se le había acercado insinuante e intentaba atraerla hacia sí. Como es natural, la joven se resistía. Intentaba huir. Pero no pudo. Mi pequeño exvibrador la capturó antes de ganar la calle.

Yo había retrocedido lo bastante como para que mi ángel de la guarda velara por mí, manteniendo, pese a todo, mi palco de privilegio. Era como si asistiera a un acto de justicia divina. Por una vez.

Supongo que por eso no me fui, como hubiera sido preceptivo. En cambio, continué allí. Me sujetaba un morbo incomprensible. Quería ver el desenlace de aquella pobre incauta.

Mientras tanto, la elongación del objeto continuaba in crescendo y ya debía andar por los cinco metros o más. Parecía un fenómeno imparable. Y aún más. Al mismo tiempo, se comenzaba a apreciar otro tipo de metamorfosis. Era como si a su consistencia sólida se le fuera superponiendo una presencia más corporal, más animal. Se advertía la pulsión de la vida debajo de aquella superficie escamosa y verdinegra. Era evidente que al deslizarse por el suelo un vigor nuevo transfería a aquella criatura de pesadilla una consistencia musculosa. Cuando escruté en dirección a uno de sus extremos vi que su superficie inconsútil había recibido el tajo de una hendidura y que dos puntos oscuros situados algo por encima y desplazados a ambos lados de esa herida, parecían apuntarme a mí. Directamente. Sin género de dudas. Aquella forma tenía un aspecto reconocible. ¡Lo que estaba viendo eran dos ojos y una boca!

En unos cuantos segundos más ya superaba los diez metros y con sinuosa eficacia había empezado a enrollarse sobre sí misma, siguiendo un esquema de círculos concéntricos. La cabeza recién nacida presidía la figura. La joven, de la cual se había apropiado, había quedado en el centro de aquel diabólico laberinto, que se estrechaba a cada momento que pasaba. Antes de que pudiera escaparse, aquel ser de fábula la había apresado y la comprimía entre su cuerpo con fuerza descomunal.

Llegados a este punto decidí correr y correr. Sin mirar atrás. Sin embargo, enfrente de la salida del metro una cristalera enorme exhibía los últimos modelos de flamantes Audi, rojos como la manzana del pecado.

La nitidez del escaparate me impactó. Me devolvió la imagen del monstruo guiñándome un ojo con complicidad. A pesar del terror sentí una rara satisfacción de vendetta. Hay cosas con las que no se juega.

Por fin desentrañaba el enigma. Pude reconocer que era una serpiente gigantesca. Y lo peor no era eso. Lo incomprensible y lo que jamás podré olvidar fue lo que vi, la boca desencajada de aquel ofidio engullendo sin vacilar a la pobre muchacha, casi una niña. ¿Por culpa de un hurto estéril? Si era así yo tenía mucho que ver con aquello.

Entonces experimenté con una rara clarividencia que me había pasado al lado oscuro, al ser yo la única artífice de aquel secreto que en adelante me acompañaría.

Por más que lo intento no lo asimilo. No sé qué diría Einstein. Me niego a darme crédito y solo espero que ahora que lo he explicado todo se disuelva entre la bruma. Pero no lo sé. Esa serpiente no deja de observarme. Y su mirada tiene un brillo de complacencia que me contagia. Creo que quiere algo de mí en pago por los servicios prestados.

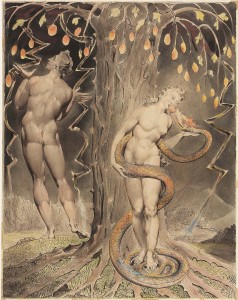

Siento que he traspasado una frontera, donde el bien y el mal carecen de signo. Como una segunda Eva, he sido expulsada del Edén.

Me llamo Eva María Sánchez y aspiro a disolverme en un big bang insomne. Porque solo sé que me acucia el horror de esa imagen, junto a un nuevo placer indescriptible, invasivo.

Intentaré zafarme de la serpiente para escapar de su influjo. A ver si soy capaz de regresar al Paraíso y reescribir así mi historia.